蟳埔有阿拉伯人后裔 “簪花”习俗琉球女人带来

为探寻“矮人墓”之谜,记者千里迢迢从北京赶往泉州,来到了位于泉州市郊的蟳埔村,在这里,记者意外发现了一个特别的世界。

蟳埔村已有400年的历史,村里人口最多的黄姓据说是五代时期惠安一位皇后的后裔,于明朝迁至此地。

按照福建省政协委员、泉州学研究所所长林少川的说法,1700多年前,晋朝人南迁至此地生活,“晋江”也因此得名。而蟳埔村已有400年的历史,村里人口最多的黄姓据说是五代时期惠安一位皇后的后裔,于明朝迁至此地。

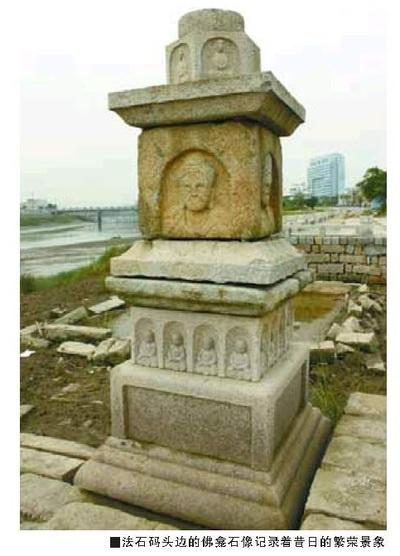

泉州曾是海上丝绸之路的起点,位于泉州湾晋江出海口处的蟳埔自然担当了极其重要的角色。蟳埔村外晋江边上的法石码头曾是重要的港口,来自阿拉伯和东南亚的商船均停靠于此。如今这里一片荒凉,只有孤零零伫立在江边的那一座佛龛石像仿佛向人们诉说着码头昔日的辉煌——佛龛上既刻着佛像又刻着西域神像,各种文化曾在这里交融并和谐地共存着。

海上花园头上插

蟳埔一共有16个姓,其中有阿拉伯人的后裔,也有东南亚人的后裔,有人说“簪花”的习俗就是琉球过来的女人带来的。

村子其实已经改叫社区,但面貌并没有太多改变,因此记者宁愿随着村民的口依旧叫它“蟳埔村”。村政府前的小广场上,一群头上插着鲜花的妇女在练习腰鼓。头上鲜花、腰间红鼓,身体随着节奏婀娜摇摆,令记者看得目不暇接。

不久记者就发现,蟳埔40岁以上的妇女头上一律插着色彩极艳丽的鲜花。在纯朴的小村庄里漫步,不时掠过眼前的几抹亮色显得分外妖娆。仔细看去,一根长长的簪子穿过发髻,围绕发髻一圈则插着数目不等的五颜六色的鲜花。林少川向记者介绍:“蟳埔女爱美是出了名的,‘海上花园头上插’说的就是她们。据村子保存的一本账簿记载,计划经济时期,村子买鲜花的钱甚至超过了买煤、买米的钱。”泉州市丰泽区文体旅游局副局长郑剑文却略带遗憾地说:“现在女人们插在头上的花少多了,以前都是插满头的。”

蟳埔社区老人协会会长黄荣辉告诉记者:“妇女头上插的花有很多种,比如粗糠花、茉莉花,还有据说是从阿拉伯传过来的素馨花。这里的风俗是以花代礼,结婚、生小孩都要送花,别的可以不送,花是必须要送的,不送花就是看不起人。头上扎的都是鲜花,一头花要30元左右,这个季节差不多每三天要换一次。”

谈起“簪花”习俗,邻村30多岁的村民章铁说:“我们金崎村也有,只不过我们这儿的簪子是纯金的,蟳埔则是银的。正式的簪花要用四五束鲜花,价值四五十块。夏天一般能戴两三天,冬天则是四五天。女人生小孩、男孩16岁成人式和过年等重要场合都必须佩戴。”记者粗略记算了一下成本:根据当地的天气,一年中应该是平均每三天换一次花,如果按每次花费40元算,一个每日都插“簪花”的妇女一个月则需要400元——这实在是一个奢侈的传统。

听说泉州海外交通史博物馆馆长丁毓玲对蟳埔女性作过专门研究,记者也向她请教“簪花”的传统。“泉州女性有20多种头饰,‘蟳埔头’是其中的一种。”丁毓玲娓娓道来,“其他村的头饰也差不多,基本都是在发髻上插花。有说法认为泉州女性‘簪花’的传统源于贩售海鲜,各村妇女不同的头饰就成为了海鲜的商标。如今的‘簪花’早已失去了商标的功能,传统也随之慢慢消退。10年前的时候,村民甚至认为‘簪花’是落后的习俗,父亲常常禁止女儿佩戴。现在由于泉州政府提倡保护传统文化,‘簪花’之风又开始兴盛起来。如今的乡土文化大多只保留在旅游产业中了。”

然而关于蟳埔女“簪花”的由来,却没有人能说得清楚。村里一位姓黄的老先生告诉记者:“蟳埔一共有16个姓,其中有阿拉伯人的后裔,也有东南亚人的后裔,有人说‘簪花’的习俗是琉球过来的女人带来的。”

其实蟳埔女不但爱打扮,还特别能干。村民们多以出海捕鱼和海鲜生意为主要职业,沿江一座挨一座的海鲜馆夜夜满座,炫耀着蟳埔海鲜的鼎鼎大名。中午时分,骄阳似火,在通往海港的村口,记者看到一群群晒得黝黑的蟳埔女挑着沉甸甸的担子从渔船上运回她们男人出海赢得的战利品——一篓篓螃蟹和一筐筐叫不出名字的鱼。在挑担的队伍中不乏花白头发的老妇人,这让记者非常吃惊——在城市里,这个年纪的老太太早就在家里舒舒服服地颐养天年了。记者忍不住向一位当地村民问道:“这样的重体力活怎么都让妇女承担?”“我们这里都是这样的”,村民若无其事地答道,“男人要出海呀!”

参与互动(0) 参与互动(0) |

【编辑:蒲波】 |

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved