ПЖҝӘХЕХЕҪб»йЦӨНрИзҙтҝӘБЛТ»ЙИ»йК·Ц®ГЕ

ЎЎЎЎҙУёёДё°ь°мөҪёцИЛЧцЦчЈ¬ҙУЧФРР№әВтөҪХюё®УЎЦЖ——

ЎЎЎЎИз№ыөҘҙУҪб»йЦӨөДНвұнАҙҝҙЈ¬№эИҘөДФ¶ұИПЦФЪөДЎ°»ЁЙЪЎұөГ¶аЈЎЛьГЗІ»ҪцКЗДРЕ®ҪбәПЧйіЙјТНҘөДЦӨГчЈ¬ёьКЗТ»¶О¶ОАъК·өДјыЦӨЎЈЧтИХЈ¬ЦЈЦЭКР°®әГКХІШөДІЬОДРЛПИЙъПтјЗХЯХ№КҫБЛЛыКХІШөД400¶а·ЭҪб»йЦӨЈ¬ҙУЗеіҜ№вРчДкјдТ»ЦұөҪЙПКАјН70ДкҙъЈ¬ёчЦЦёчСщөДҪб»йЦӨИГИЛҙуҝӘСЫҪзЈ¬ПКГчөДКұҙъМШЙ«К№ИЛ·В·рЦГЙнУЪІ»Н¬өДАъК·КұЖЪЈ¬БоИЛ»ШО¶ОЮЗоЎӯЎӯ

ЎЎЎЎЗеҙъ°жұҫЈә·вҪЁАсҪМҫЎПФЦҪ¶Л

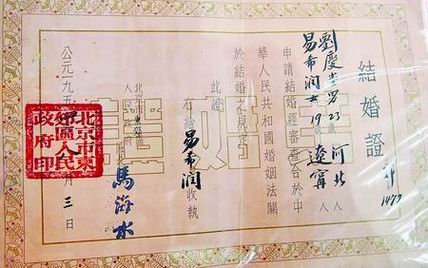

ЎЎЎЎәмЦҪД«КйЈ¬·вГжУЎУРТ»№¬өоЈ¬Т»Е®ЧУБўУЪГЕҝЪЈ¬ШТ¶оЙПКйРҙЎ°№гә®№¬өоЎұ——ЗеҙъөД»йКйёьПсТ»ұҫХЫөюөДАсөҘЎЈІЬОДРЛКХІШөДОЁТ»Т»·ЭРҙУЪҙуЗе№вРч¶юК®Т»ДкК®¶юФВіхҫЕИХөД»йКйЈ¬ҙуёЕДЪИЭКЗЈәТӘЛНЕ®¶щИҘіЙЗЧЈ¬ДЬјЮёш¶Ф·ҪөД¶щЧУәЬИЩРТЈ¬ТтОӘИұЙЩПсСщөДАсОп¶шІСАўЎЈХыёц»йКйЙПБ¬Ҫб»йЛ«·ҪөДГыЧЦ¶јГ»УРЈ¬Ц»УРБҪЗЧјТөДҪ»БчЈ¬ід·ЦМеПЦБЛДЗёцКұЖЪ»йТцУЙјТіӨ°ь°мЈ¬И«ЖҫГҪещЦ®СФөДУЎјЗЎЈ

ЎЎЎЎГс№ъ°жұҫЈә

ЎЎЎЎОч·з¶«ҪҘзН·Ч¶аЧЛ

ЎЎЎЎГс№ъКұЖЪіцПЦБЛРн¶аҫ«ГАөДКЦ»ж»йКйЈ¬Й«ІКСЮАцЈ¬¶а»жУРБъ·пЎўДөөӨЎўГ·»ЁЎў№ЫТфЛНЧУЎўәНәП¶юПЙЈ¬ЙхЦБУРОчСуМмК№өИјӘПйНј°ёЎЈҙу»§ИЛјТК№УГөД»йКйЦЖЧчҫ«ГАЈ¬¶аСЎУГУІЦҪЎўҫоГжөИҪПәГөДІДЦКЈ¬УРөД»№ЕдТФЖҜББөДНІЧҙҪхәРЈ¬ПФөГК®·ЦВЎЦШЎЈ»йКйөДДЪИЭЛЖәхёьПсКЗЎ°ЦӨГчКйЎұЎЈФЪТ»·ЭЎ°Гс№ъИэК®ЛДДк°ЛФВЎұөД»йКйЙПЈ¬РҙУРДРЕ®Л«·ҪөДј®№бЎўДкБдЎўЙъіҪ°ЛЧЦЎЈЦӨКйЙПУРҪб»йИЛЎўЦӨ»йИЛЎўҪйЙЬИЛәНЦч»йИЛөДЗ©ГыЈ¬ІўјУёЗЛҪХВЎЈ

ЎЎЎЎ»йКйКЗИзәОҫЯУР·ЁВЙР§БҰөДДШЈҝҫЭІЬПИЙъҪйЙЬЈ¬ФЪөұКұЈ¬»йКйУЙөВёЯНыЦШөДіӨұІКйРҙЈ¬ҪйЙЬИЛәНЦӨ»йИЛҫщТӘЗ©ЧЦЎўёЗХВЈ¬»йТцҫНЛгұ»ХэКҪіРИПБЛЎЈ»йКйҫщФЪөкЖМАп№әөГЈ¬МоРҙәуЈ¬өҪХюё®ІҝГЕ№әВтУЎ»ЁЛ°ЖұМщФЪЙПГжЈ¬ХвСщҫНЛгҫЯУРБЛ·ЁВЙР§БҰЎЈ

ЎЎЎЎЦөөГТ»МбөДКЗЈ¬ФЪХвТ»КұЖЪЈ¬Ҫб»йЦӨөДГыіЖҝЙОҪОе»Ё°ЛГЕЈ¬УРөДҪРФ§СмЦӨЎўрҪ·пЦӨГчЈ¬УРөДФтёЙҙаҪРЎ°ГАВъТцФөЎұЎўЎ°Н¬РДУА°®ЎұөИЎЈ

ЎЎЎЎҪЁ№ъәу°жұҫЈә»йТцҙуКВЧФјәЧцЦч

ЎЎЎЎ1950Дк4ФВ30ИХЈ¬РВЦР№ъЎ¶»йТц·ЁЎ·өД°дІјЈ¬·ПіэБЛ°ь°м»йТцЈ¬ҝӘКјБЛДРЕ®ЖҪөИЎўЧФУЙ»йТцЎЈөұКұөДҪб»йЦӨУЙёчөШ·ҪХюё®ЧФРРУЎЛўЈ¬ЮрЖъБЛТФЗ°ЧФРР№әВтөДП°ЛЧЎЈХвТ»КұЖЪөДҪб»йЦӨёьПсЎ°ҪұЧҙЎұЈәХэЙП·ҪКЗОеРЗәН№ъЖмЈ¬ХэПВ·ҪКЗТ»ёцҙуәмЛ«Ў°ПІЎұЧЦЈ¬ЦЬО§КЗДөөӨЎўКҜБсЎў°ЧёлЎўөҫЛлЧйіЙөДГААцНј°ёЈ¬ПуХчјӘПйПІЗмЎўРТёЈГАВъЎЈЦРјдОӘДРЕ®РХГыЎўРФұрЎўДкБдЈ¬Ў°ЧФФёҪб»йЎұЛДёцЧЦМШПФСЫЎЈГҝ·ЭЦӨКйЙП¶јУРХюё®УЎХВәНЗшіӨЗ©ГыЈ¬ФЪТ»·ЭЎ°ұұҫ©¶«іЗЗшЎұөДҪб»йЦӨЙПЈ¬јЗХЯЧўТвөҪ»№ёЗУРЎ°ІјЖұТС·ўЎұөДУЎХВЈ¬јЗХЯНЖІвЈ¬өұКұөұөШХюё®ҝЙДЬ¶ФРВ»й·тёҫУРМШКвІ№МщЎЈ

ЎЎЎЎҫЭІЬПИЙъҪйЙЬЈ¬Ў¶»йТц·ЁЎ·°дІјә󣬻йКйөДДЪИЭУРБЛГчПФөДёДұдЈ¬Ў°РВАЙЎўРВДпөДГыЧЦН·Т»ҙОІўБРФЪТ»ЖрЈ¬Л«·ҪёёДёЎўГҪИЛЎўЦӨ»йИЛөДГыЧЦІ»ФЩіцПЦЎұЎЈ¶шөҪБЛЙПКАјН60ДкҙъЈ¬Ҫб»йЦӨҝӘКјҫЯУРГчПФөДЎ°ОДёпЎұМШХчЈ¬ЦӨКй¶ҘІҝХэЦР»тЧуУТБҪІаУЎУРЎ°ЧоёЯЦёКҫЎұЎўЎ°Г«ЦчПҜУпВјЎұЈ¬әмЖмЎўОеРЗЎўГ«ЦчПҜН·ПсКЗЧоіЈјыөДЈ¬ВдҝоҫщОӘЎ°ДіДіёпОҜ»бЎұЎЈ

ЎЎЎЎДҝЗ°°жұҫЈәХЕМщХХЖ¬РОКҪНіТ»

ЎЎЎЎЎ°ОД»ҜҙуёпГьЎұҪбКшТФәуЈ¬Ҫб»йЦӨөДВдҝоұдіЙБЛЎ°ИЛГсХюё®УЎЎұЈ¬¶шҪб»йЦӨөДРОКҪТІФҪұдФҪРЎЗЙЈ¬МнјУБЛРВИЛөДХХЖ¬ЎЈө«И«№ъёчөШөДЎ°ҝоКҪЎұ¶јІ»ПаН¬Ј¬ЦұөҪ20КАјН90ДкҙъәуЈ¬Ҫб»йЦӨөДРОКҪІЕҝӘКјНіТ»ЎЈҫЭБЛҪвЈ¬ПЦФЪөДҪб»йЦӨКЗҙУ2004Дк1ФВ1ИХЖрҝӘКјК№УГөДЎЈ

ЎЎЎЎІЬОДРЛКХІШөДҪб»йЦӨКұјдҝз¶ИКЗҙУЗе№вРчөҪЙПКАјН80ДкҙъЦ®З°Ј¬№І400¶а·ЭЎў300¶аёцЖ·ЦЦЈ¬әӯёЗБЛИ«№ъҪь°ЩёціЗКРЎЈОӘБЛКХјҜХвР©Ҫб»йЦӨЈ¬ЛыјёәхМӨұйБЛИ«№ъёчөШөД№ЕНжКРіЎЎЈЛыјЖ»®ФЪКХІШҙпөҪ1000ёцЖ·ЦЦәуЈ¬СЎФсЧЁТөХ№МьЈ¬ёгТ»іЎЧЁГЕөДХ№ААЎЈ(јЗХЯЦЈЛЙІЁКөП°ЙъНхҫІОДКЧПҜјЗХЯгЖ»ҜЧҜНј)

| ёь¶а>> |