沈阳建筑大学注重文化传承 “请”回雷锋军车(图)

在沈阳,有这样一所大学:校园虽然不是最大,却能见到世界各地最著名的景观;历史虽然不是最长,却能读到整个城市跨越千年的轨迹。在这个大学越办越“小”、目标越来越功利的年代,默默无闻、润物无声地做着“以文化人”的努力。金秋时节,记者走进沈阳建筑大学,就高校的人文教育与沈阳建筑大学党委书记张福昌进行了一次深入探讨。

不求立竿见影,

但求潜移默化

记者毕玉才:目前,许多高校都在瞄着就业,“多快好省”地培养 “快餐型”即插即用人才,而沈阳建筑大学仍然一如既往、殚精竭虑地做着“以文化人”的工作,请问您是出于一种什么考虑?

张福昌:十几年前,一个刚入我校的学生对学校氛围感到不满,我问他:“你认为大学应当是什么样子?”他说,“在我的想像里,大学里的树拧出来的汁都应当是文化。”这句话,我一直记着,并深以为是。

教育的最高境界应是行不言之教。大学的文化建设,应当体现在氛围的营造上,融会到每一个细节当中。这种无形的软化教育可能不像知识的传授那样立竿见影,却会潜移默化地影响人一生。

既建构房子,

也建筑人生

记者:建筑大学有一座国内惟一的综合类建筑博物馆,整个大学看起来就像一座博物馆,请问,建筑大学在校园建设过程中,渗透着怎样的理念?

张福昌:建筑大学是一所有着62年历史的高等学府,除了培养专业建筑人才,我们还有义务把建筑是文化的载体、是历史的载体,是对人们生活方式的设计这一理念传递给学生。

多年来,学校党委高度重视校园文化建设,尤其是在新校区建设过程中,本着“历史与现实衔接”、“人与自然和谐共生”的理念,我们巧妙地将建筑景观、生态文化、人文精神和办学理念贯穿始终,充分发挥了校园文化在推动学校科学发展、提高师生综合素质方面的作用。

龙潭广场、雷锋庭院、西山果园、亚洲第一长廊、共和国部长书架……100多处自然、历史、人文景观,处处有深意,物物含哲理,建筑被赋予生命,景观折射着哲学思辨。正是这点点滴滴的自然,让学子们懂得了和谐共生;正是这点点滴滴的建筑,让学子们学会了建构人生;正是这点点滴滴的文化,让置身校园的人产生了心灵的启迪和思维的撞击。

除了景观,整个校园本身就是一个博物馆。长756.31米,宽8米的亚洲第一建筑长廊,有机地将生活区、办公区、景观区、教学区和实验区连接在一起,既免去了学子在沈阳漫长的冬季往来穿梭于教室、实验室、办公室、图书馆之间的寒风刺骨,也从建筑形式上为未来大学多学科相互渗透交叉的前景做了最好的诠释。700多米长廊,挂满了1700位中国科学院院士、中国工程院院士的大幅照片,在大师们睿智的目光中,年轻一代走向图书馆、教室的步履更加急促。2009年学校校园环境建设获得了全国人居环境范例奖,新校区建筑规划设计获新中国成立60周年建筑设计大奖。

尊重自己的历史,

也尊重周边的历史

记者:作家女真在《建大之美》一文中写道:作为一个只有六十多年历史的地方高校,地域的局限、专业的局限,决定了建筑大学不可能像清华、北大这种国内一流名校那样不但拥有美丽的校园,而且拥有无数让人津津乐道的跟国家民族命运都能联系到一起的诸多人物和种种典故,可是建大人珍惜自己的历史,也珍惜自己周边的历史。您本人还获得了“中国民族建筑文化保护奖”,请您介绍一下建筑大学近些年来的历史文化遗产保护工作。

张福昌:建筑是凝固的历史,作为建筑大学的师生,尊重历史、保护好历史遗迹也是一门必修课。历史所以记住了建筑学家梁思成,除了他的建筑作品,更是因为他对古建筑不遗余力的保护。

多年来,建筑大学以保护历史文化遗产为己任,在沈阳市“一宫两陵”申报世界文化遗产以及对自己及周边的历史文化遗产的抢救和保护中,作出了自己不懈的努力。

2003年,有着50余年历史的建筑大学要搬迁新址,我们小心翼翼地把屹立了半个世纪的老校门迁入了新校园,并把它置于新校址最显眼的入门处;

2004年,8任雷锋班长开过的军车退役了,被送到了报废厂,学校闻讯后,把它请了回来,安放在校园里,并建设了雷锋庭院;

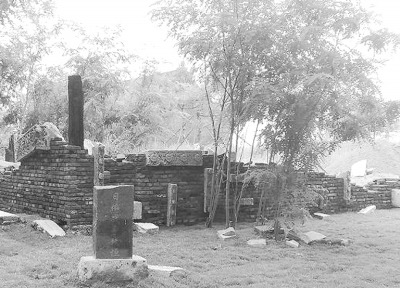

2005年,由努尔哈赤第12个儿子英亲王阿济格修建的沈阳著名的“八王寺”寿终正寝,所有的大殿建筑构件和日俄战争毁掉的建筑残垣被我校收集,并在校园里复建,命名为“八王书院”,成为全国建筑类高校校园里唯一的、具有600年历史的古建筑教学科研示范基地;

2007年,见证了中国足球第一次冲出亚洲的沈阳五里河体育场在一声巨响中化作滚滚灰烬,有50多把座椅和两根几十吨重的钢梁被悄然移到了建大校园。座椅摆放到大学生足球场看台,钢梁做成了雕塑。如今,建大体育场成了球迷的“麦加”圣地。可以毫不夸张地说,在建筑大学的每一个角落,你都有可能与某一段历史不期而遇。

大音希声,大道无形

记者:多年来,沈阳建筑大学像燕子衔泥一样,一点一滴地向学子灌输“博学善建,厚德大成”的校训,并终于收到了久久之功。您能不能向读者做一些介绍?

张福昌:建筑大学院内的人文景观100多处,很多景观不着一字,但其中蕴含的哲学思辨、文化内涵不言自明。学生们刚开始可能并不完全理解,但经过一段时间沉淀后,会在人生的某个时段或因为某种机缘巧合而有所顿悟,从此,这些理念成为他们一生的动力之源。

在建筑大学的众多景观中,有一处叫“此山无路”。学生谢昕宜登上这座小山,写下了这样的文字:此山无路,却不拒绝探访的脚步;此山无路,才要我们去开荒拓路。是无路的山教会我们开拓,是无路的山提醒我们创新。

近些年来,建筑大学一直坚持以雷锋精神教书育人,涌现出一批雷锋式的优秀大学生。07届的学生赵雯倩说,美好的生活赋予了我们充足的物质、足够的机会以及无限的可能,可是我们依然为理想苦恼,对未来忧虑,为荒废时间而懊恼。每当这时,一回眸,雷锋同志伫立在那里,无言的丰碑上是那张与我们同样年轻的笑脸。他告诉我们:有意义就是好好活,好好活就是感到自己有价值,被别人需要,被社会需要。

每年的7月份,大四学生离校,很多毕业生都将自己大学期间的书本、资料、电脑等捐献给学校,他们用实际行动在离校前为母校再做一件好事,再添一片新绿。今年毕业生共捐赠各类书籍6000余册,电脑2台、显示器8个。

大学之美,不止于山水。缺少大师,我们正在努力;没有悠久历史,我们更加珍惜历史;没有更多的文化积淀,我们尊重校园里的一草一木。汇细流而成沧海,积跬步以至千里。

参与互动(0) 参与互动(0) |

【编辑:李天宁】 |

-

----- 教育新闻精选 -----

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved