创

车间工作,不光是管理设备,关键时刻还得多动脑筋。在别人眼中冷冰冰的机器,在沈卫军这里就成了大宝贝。

1998年,振华重工承担美国加州钢桥的修理项目,那个年代,加工设备短缺,大桥又主要是靠螺栓连接,近百万个螺栓孔需要手工倒角,即让孔的边缘更光滑。沈卫军发现,手工作业,一个孔的倒角至少要半分钟,且精度不能持续保证。如果换机器来,既能解放人工,还能提高效率。在他的带领下,将手电钻设计改制成手持式倒角机,只需5秒即可完成一个孔的倒角,且灵活方便,确保质量和效率。这是沈卫军的第一次创新,这次创新让他坚信,创新可以产生大效益。

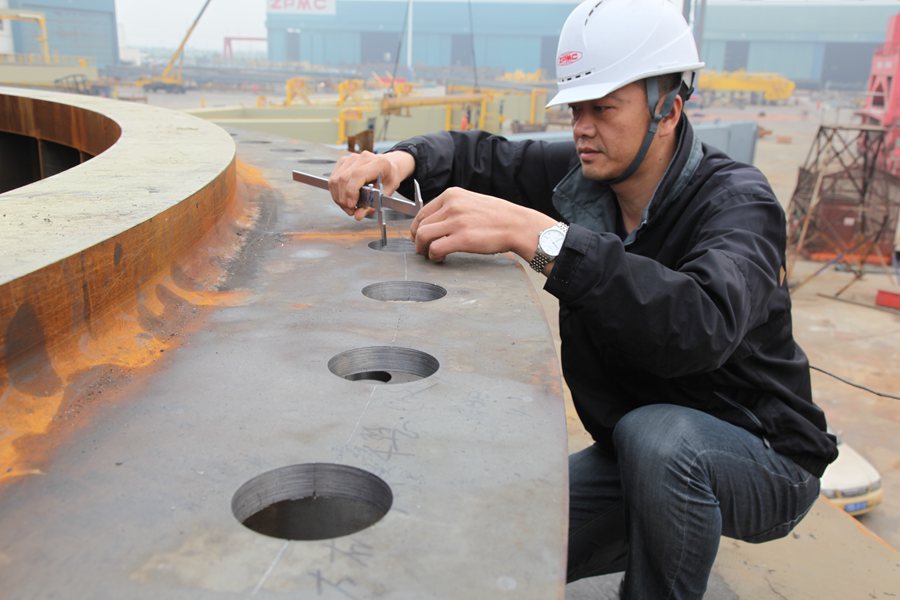

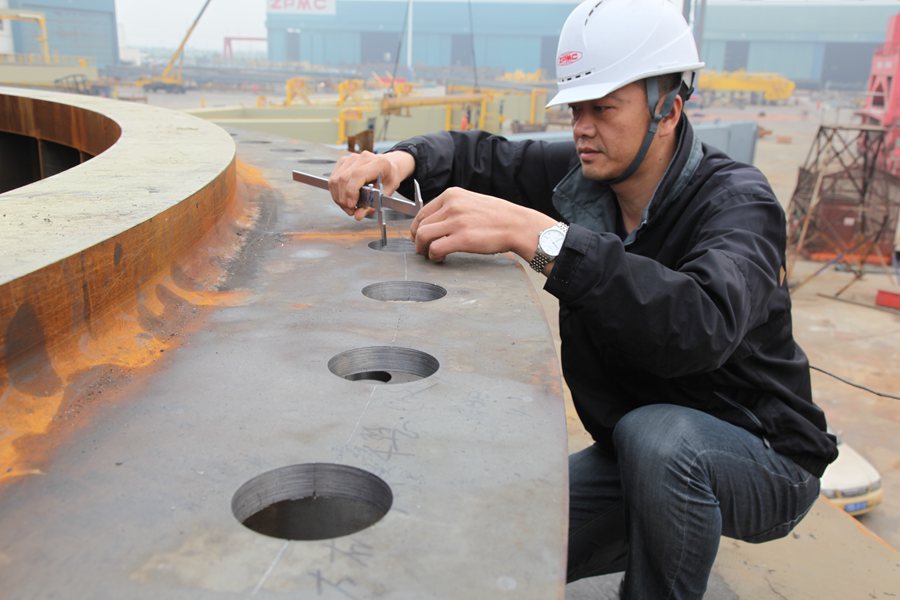

2008年,振华重工进入海工装备市场,全回转浮吊逐渐成为拳头产品,但是,全回转机构的平面加工成为瓶颈。一方面,没有这类加工经验;另一方面,没有专用的加工设备,购置一台进口设备费用不菲,转交给外协加工,同样增加大量成本。正当大家为购置设备还是外协加工而争论不已时,沈卫军脑子里在构思,如何自制一台回转大型铣床?他心里装着这个事,不管吃饭,还是回家休息时,脑子里尽是构件形状、加工流程、加工精度等,在与工艺人员的不断讨论中,渐渐地有了成型。2个月后,一台自制全回转大型铣出车间,并相继承担了15台全回转浮吊的机加工任务。该项发明还因此获得了一项国家新型专利。如今,这台设备仍在使用,还在振华重工其他建造基地进行推广。

从业多年,沈卫军一直奋战在车间一线,即便有了振华重工钢结构事业部物资设备部总经理的职务,也没有改变他的工作习惯。一天中,他有一半以上时间泡在车间里,观察掌握设备的使用情况,想方设法改进提高作业效率。如今,他已主导开展技术攻关10多项,直接创造了数千万元的经济效益。

从一名普通钳工成长为发明家,沈卫军认为没有捷径可走,关键是“要专注,将好的想法,坚持发掘,并不断完善。”